حوار: علي محمود خضيّر – العراق

علي: فيء ناصر، الكاتبة ذات الأماكن المتعددة، يقال أننا نولد من جديد في كل مكان نعيش فيه. لننطلق من هذه النقطة، نريد أن نعرف مشوار فيء؛ ابتداءً من البصرة بالعراق إلى لندن حيث وصلتني الآن.

فيء: حقيقة ابتدأ مشواري قبل ذلك، فعائلتي من الناصرية، لكني من مواليد البصرة حيث عشت فيها ردحاً من طفولتي الأولى، ثم انتقلت بعمر مبكر إلى شمال العراق بحكم وظيفة والدي كأستاذ جامعي، فقضيت جزء من طفولتي في السليمانية. بعدها، مع نهاية المرحلة الابتدائية، من الشمال انتقلنا إلى بغداد؛ بسبب أيضاً تغير موقع والدي الوظيفي إلى عمله بوزارة الخارجية، لنستقر هناك قبل أن تليها عدة تنقلات خارج العراق. عشت فترات في السعودية والبحرين واليمن وزمناً في سوريا، في صورة للتغريبة العراقية؛ إلى أن وصلت إلى مكاني الحالي في لندن. بالطبع هذه أماكن كثيرة، ولا أستطيع القول أني انتمي إلى مكان معين منها؛ فكل هذه الأماكن التي عشت فيها كوّنتني بطريقة أو بأخرى. بشكل عام، أحن إليها جميعاً ربما بنفس الدرجة، غير أن أماكن الطفولة التي شكلتنا، كما يعرف الجميع، تبقى أكثر من غيرها في ذاكرتنا.

علي: في المرحلة الأولى لنسمها المرحلة العراقية –قد ينطبق هذا على المراحل الأخرى أيضاً – كان تعدد الأمكنة وكثرة التنقل له انعكاسات عديدة داخل النفس. يعاني الإنسان جراءه من الفقدان المستمر، وعدم القدرة على تكوين الصداقات الدائمة، لدرجة قد تضيع معها أو تزول علاقته مع الأمكنة؛ أو ربما يحاول أن يحمي نفسه من المكان، يحمي نفسه من التعلق به وبالشخوص وبالذكريات؛ لمعرفته المسبقة بأنه سيغادرها وسيخسرها قريباً.

فيء: في مرحلة الحياة الأولى، الطفل لا يستطيع بناء علاقات بشكل سريع، أو لنقل ليس كل الأطفال لديهم هذه القدرة. أنا كنت من هذا النوع، ربما لطبيعتي المنعزلة نسبياً. بالمجمل، كل الأماكن كانت جميلة وجميعها أثرت فيّ؛ لذلك أعجز عن الانتماء لأي منها دون غيرها، وأشعر بنفسي كونية. كما قلت في الغالب كنت طفلة منعزلة، وربما هذا ما قادني للقراءات المبكرة (كتعويض).

علي: عشتِ في عدّة مجتمعات مختلفة: بين العراق (بمختلف مدنه)، مجتمعات خليجية قد يكون بينها تفاوت اجتماعي وفكري، ثم لندن. هناك مقولة للألماني ريلكه: “تبقى لك دائماً طفولتك الثمينة، منبعاً للكتابة، هذا الكنز من الذكريات والانطباعات التي سالت على ضفافها.” فيء الكاتبة، هل تعدد الأماكن – على هيئة ذكريات، موروث، سياق اجتماعي أو خلفية ثقافية -انعكس عند كتابتك أم كان تأثيره سلبياً؟

فيء: ليس هناك انعكاس إيجابي أو سلبي؛ إنما بكل مكان مررت به، هناك جزء من المكان الداخلي فيّ. على سبيل المثال، أنا في غاية التعلق بالناصرية رغم أن لم أربُ فيها، لكني بمرحلة دراستي الابتدائية خلال العطل المدرسية كنت أزورها وأقضي وقتاً عند أقاربي. كنت أرافق ابنة عمتي لمقر عملها بمكتبة الناصرية العامة، وأشاهد تمثال الفتاة التي تعزف على القيثارة بالقرب من المكتبة، مازالت هذه الفتاة تظهر بأحلامي. في البصرة كذلك -التي قضيت جزءاً من دراستي الجامعية فيها – بشوارعها القديمة، ومنطقة “الخمسة ميل” و”العشار“؛ هذه الأماكن ساكنة بروحي لا أستطيع التخلص منها. وأتذكر أيضاً المدينة الجميلة التي عشت بها في اليمن “المكلا“، لمدة سنتين من أعظم سنوات حياتي. رغم عدم وجود أي متحف أو مكتبة هذه المدينة، أعتبرهما “ونس النفس”. “المكلا” الصغيرة والمدن المحيطة بها أعتبرها أعظم منجم للذكريات بناسها الطيبة وشوارعها، والشاطئ واللهجة اليمنية أتذكر كل شيء بها. إلى أن استقريت بهذه المدينة العظيمة “لندن”، وأعتقد مثلما العراق “أمي” فإن لندن “أبي”. منذ أن وضعت رجلي بها، أحسست أنه هذا هو مكاني الأول والأخير. أنا إنسانة منعزلة وبسيطة وليس لدي حب تكوين العلاقات الكثيرة، فليس لدي أحد أشتاق له. بالمقابل أنا أشتاق لكل شارع في هذه المدينة؛ أشتاق لمتاحفها ومعارضها وجسورها؛ أشتاق للمسافات الطويلة التي أمشيها. ويمكن ملاحظة ذلك في ديواني، الأماكن متغلغلة في نصوصي الشعرية. أنا لا أستطيع أن أنفصل أو أفصل نفسي عن الأماكن. في رحلاتي، لا أنظر إلى المدن بعين السائح، ولكن بعين الإنسان البسيط، متجاوزة الأماكن المخصصة عادة للسياح، مستمعة دون الاستعجال المربك في ركضهم للوصول لأكبر قدر من الأماكن. أحاول أن أنتمي للشارع البسيط وأتذوق على مهل لوحة أو بناية. يمكن رؤية ذلك عند قراءة ديواني.

علي: قبل الانتقال إلى ديوانك، وأنت لك علاقة خاصة مع المكتبات العامة والخاصة، هناك لحظة سحرية فاصلة، وهي لحظة انتقالك من قارئة فقط، إلى كاتبة أيضاً. متى حدثت تلك اللحظة؟ هل داخل العراق أو خلال انتقالاتك الغنية المتكررة؟ لابد أن هناك قصة.

فيء: أرجعتني إلى زمن به أمور “تحز في النفس” وتلازمك. أنا علاقتي بالكتاب بدأت مبكرة جداً. في الصف الرابع الابتدائي، بدأت أكتب القصة القصيرة، وأنا أعيش محاطة ببعض الأقارب ممن لديهم ثقافة وذائقة أدبية. قال لي أحدهم مستنكراً أن كتابتي ليست جميلة؛ وسبب لي ذلك عقدة؛ جعلتني أخفي ما أكتبه وأحياناً أحرقه. استمر هذا الحال إلى مرحلة وصولي إلى لندن. إضافة إلى الحياة ومتطلباتها، فالمرأة لديها التزامات بأبنائها وعائلتها مما يضيق فسحة الوقت لديها. الأمر في غاية الصعوبة للرجل أن يقول عن نفسه في مجتمعه أنه شاعر وأريد التفرغ للكتابة؛ فما بالك بالمرأة خصوصاً إذا كان ضمن محيط محافظ.

علي: وهل الوضع بنفس الصعوبة في لندن بأن يكون الشخص شاعراً أو كاتباً؟

فيء: نعم صعب. عوائلنا محافظة، وليس من السهولة قبولها الانخراط بهذا المجال. هذا ما جعلني أكون متأنية جداً في موضوع النشر. وديواني الصادر واحد من ضمن مجاميع شعرية لي. تركت ثلاثة أو أربع منها في العراق. بسبب الأوضاع الأمنية تعرض بيت العائلة للاحتراق؛ فقدت الكثير من متعلقاتي، كل تراثي الشخصي والعائلي الذي كان بحوزتي بالعراق فقدته. ويا لها خسارة؛ جعلتني نبدأ من جديد للتأسيس والتأثيث مرة أخرى، لكن يصعب أن يكون هذا التأسيس والتأثيث من دون جذور.

علي: قلت أنك تشعرين أن لندن “الأب” والعراق “الأم”.

فيء: أو العكس لا فرق.

علي: لسعدي يوسف مقولة -بها صراحة وربما يعتبرها البعض جرأة ولكنها حقيقة- أنه ومنذ زمن طويل لم يعد يتعامل مع لندن كمنفى، بل وطن. فيء ناصر هل تشعرين بالمنفى؟ المنفى الذي دائماً يُقال أنه يرافق الأديب العربي عندما يكون مغترباً، لدرجة يوصف نتاجه بـ “الأدب المغترب”، ويُنظر إليه نظرة خاصة، وحتى يحاكم محاكمة خاصة؟

فيء: هذا الوصف ينطبق على الإنسان غير المنتمي للثقافة التي يعيش في محيطها. أنا منذ الأسبوع الأول لقدومي لهذه المدينة العظيمة، استخرجت هوية مكتبية. إذاً، أنا منذ أسبوعي الأول انتميت إلى المكتبة فكيف سأشعر بالمنفى. أنا لا أشعر بالمنفى أبداً، بالعكس تماماً، حين أخرج من لندن لأي سبب أعود مشتاقة إليها. رغم الحياة الصعبة والغلاء والجو المزدحم، أحب هذه المدينة. هذه المدينة كوّنتني كإنسانة وكمثقفة، وأستطيع القول كأم أيضاً. أرجعتني إلى ذاتي التي العراق – نوعاً ما – جردني منها. وهذا اعتراف خطير!

علي: هذا يحيلني إلى سؤال وإن بدا ساذجاً، كيف نوضّح تأثير مجتمعاتنا العراقيّة أو العربيّة أو الإسلامية بشكل عام والذي يسلب من المرأة شخصيتها وتكوينها، كما تذكرت أن العراق جردتك منها؟

فيء: نعم. في العراق كنت ابنة فلان وأخت فلان وأتبع العشيرة الفلانية، وبعدها زوجة فلان وأم فلان. أين أنا من كل هذا؟! هنا، المجتمع يعيدك إلى “الفردانية”، هنا أتابع نشأة أبنائي في المدرسة منذ صغرهم يتعلمون أن تكون أنت أولاً، صحيح قد يكون فيها شيئاً من الأنانية. أنت أولاً، مثلاً كن سعيداً أنت وليس الآخرين. المرأة في مجتمعاتنا الشرقية مغلوبة على أمرها، مطامحها وآمالها دائماً في أسفل القائمة، يأتي قبلها الأبن والأخ والعرف والعشيرة وغيرها إلى ما لانهاية المطالب.

علي: هذا الكلام مفهوم في العراق وأوافق عليه. إقليمياً، هناك تغير في بعض الدول، وبدأت المرأة تأخذ دوراً أكبر، ربما إعلامياً، أو ربما بسبب بعض الضغوط الاجتماعية أو الدولية، وأخذت تتسلم بعض المهام الحكومية، وهي قادرة اليوم على تأسيس أعمالها الخاصة. نرى بعض دور النشر وبعض المكتبات خاصة في الدول الخليجية كان للمرأة دور فيها ولها وضع أفضل مقارنة بالسابق؛ أم أنك ترين أن الوضع مازال دون الطموح؟

فيء: خلال زيارات لبعض الدول – دولة الإمارات مثلاً – رأيت نساء قويات ويمتلكن شجاعة؛ قادرات على إثبات أنفسهن؛ وتحصلن على حقوقهن والدولة تساعدهن، لكن أعتقد أنهن ما زلن في حاجة لمزيد من العمل بالنسبة لهذا الموضوع. في العراق، ثورة تشرين الشبابية الأخيرة جعلتني أرى بعين أخرى تماماً. بكل صراحة، كنت قبلها يائسة من تحسن الوضع في العراق، وأغلقت هذا الباب، وتوقفت عن متابعة أي أخبار عنه بأي وسيلة. هذه الثورة أعادتني للعراق، وأعطتنا أملاً به. حين أرى هؤلاء الشباب الرائعين وهؤلاء الفتيات العجيبات، أرى ثقافتهن ووعيهن بانبهار، أتساءل من أين لهنّ كل هذا. بعضهن في مدن بسيطة، ولديهن من الثقافة والمعارف ما أذهلني. الآن، الوعي الشبابي بالعراق هائل ومثير وينبئ بمستقبل باهر، لكن أين الدولة والمؤسسات. هنا تكمن المشكلة؛ وهي ليست مرتبطة بالفرد أبداً. هي بالأساس مشكلة دولة ومشكلة مؤسسات. اليد الواحدة لا تصفق. الفتاة المثقفة المنفردة، حتى وإن كانت ضمن مجموعة نساء أكملن دراستهن ولهن من الثقافة والوعي الشيء الكثير ماذا يستطعن أن يفعلن في خضم هذ المنظومة التي لا أستطيع وصفها؟ المنظومة العشائرية والعرفية ومنظومة الدولة. لو تم إعطائهن بعض المناصب فهذا مجرد ذر الرماد في العيون.

علي: ربما الوضع في العراق، وفي الدول العربية – بشكل عام – متعلق بالدرجة الأولى بالإنسان وليس بالمرأة أو الرجل. قد تظهر الفروقات بين الرجل والمرأة في الخيارات الشخصية، لكن الخيارات العامة غير الشخصية، الرجل أيضاً مثل المرأة. حين يبحثه عن تفرده وتميزه خارج السياق العام لن يجد هامشاً من الحرية لذلك.

فيء: المجتمعات الشرقية لا تعطي الحرية للرجل، هي مجتمعات ذكورية، والرجل الحقيقي الحر مقيّد. الحرية للذكر وليس للرجل. وهناك فرق بين الذكر والرجل.

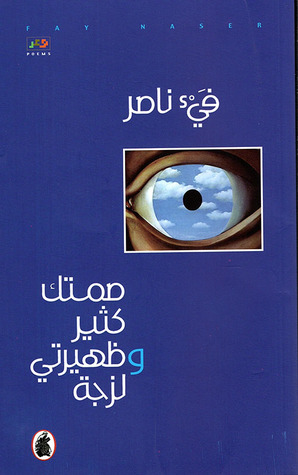

علي: نعود للمنطقة الجمالية، نعود للديوان “صمتك كثير وظهيرتي لزجة” الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في العام 2018 في 128صفحة. لماذا تأخر صدوره؟

فيء: هذه محنة المثقف. كلما أطلع أكثر، وقرأ أكثر؛ زاد تخوفه من النشر، لأنه يرى النشر مسؤولية. أنا أتخوف من أن أقول عن نفسي شاعرة. بإمكاني كتابة مقال أو بإمكاني الترجمة، لكن أن أصف نفسي بالشاعرة، هذا التوصيف يخيفني كثيراً. لهذا السبب، تأخر صدور الديوان بعد تسويف لأكثر من مرة، ولأني كنت أرى أن الوقت لم يحن بعد.

علي: رأيت في النصوص أكثر من محور منها استعادة الماضي: فيء الطفلة، وفيء المراهقة وهكذا. كأن الديوان سيرة شخصية شعرية. إلى أي حد، يمكن أن نجعل حياتنا وأسرارنا مباحة عن طريق الشعر، وكأننا نفتح نافذة تبيح الفرجة للقارئ لينظر من الخارج لغرفنا الشخصية بأسرارها، وربما بمتعها الخاصة؟

فيء: نعم. صحيح الديوان ذاتي. وهنا تكمن الشجاعة. الأدب كما الفن، نحن تجاوزنا شعرياً وفنياً مرحلة الوصف الخارجي؛ كأن يصف الشاعر أو يرسم الفنان شجرة من الخارج. الآن الشاعر أو الفنان يصف الشجرة من داخله، كيف تكون الأشياء في داخله لا كما يراه من الخارج؛ فما الداعي لأن نصف الأشياء من الخارج؟! هذا هو الديوان. أما كيف يقبل الشاعر بفتح نافذة لحياته، ما المانع من ذلك؟! الكتابة ليست فقط فن البوح وإنما أيضاً فن الجرأة. إذا لم تمتلك الجرأة والشجاعة لتقول ما تريد؛ لماذا تكتب؟ وهذا أيضاً لا يعني أن نتعرّى أو نقول أشياء خارجة عن السياق. هو فن الوخز، أكتب بطريقة تجعلك متفرداً. أنا حاولت، وهي مجردة محاولة وربما لم أنجح، وحياتنا عبارة عن محاولات.

علي: عندما نقرأ تعريف فيء ناصر هي شاعرة ومترجمة وناقدة، فهل تدخل أو تتداخل فيء الناقدة في كتاباتك الشعرية؟

فيء: تأتي الذات الناقدة فيما بعد، أو أحياناً تتزامن مع لحظة الكتابة رغم أني لا أكتب الشعر كثيراً. لا أُكرِه نفسي على كتابة الشعر بتاتاً، وأنا لا أعتبر نفسي ناقدة. أشعر أنه توصيف كبير جداً. لحظة الكتابة الشعرية لحظة جوهرية لا تقبل النقد، تشعر بشيء ما تريد كتابته وينتابك حينها إلحاح اللحظة بضرورة كتابته. سواء على الورق أو في ذهنك بأي وسيلة كانت. أما الناقد فيأتي لاحقاً في الغالب.

علي: سألتك لأنك قلت عن قصيدة التي تقولين في بدايتها: “في يوم مشمس، استلقي على العشب، لا تسرقي الغيمات فوق راسك، من أغصان الشجر العالية، وتزرعي فيها وجوه الراحلين” أنك كتبتها دفعة، هل هذه الحالة دائماً أم تختلف من نص لآخر؟

فيء: فقط هذه القصيدة وهي مستثناة، كتبتها دفعة واحدة، حين كنت في حديقة، هي تشبهني كثيراً. لم أدخل عليها أي تغيير بعد الانتهاء من كتابتها الأولى.

علي: لديك اهتمام بالتشكيل، تحضرين دوماً المعارض، والصالونات الفنية التشكيلية في لندن، وتكتبين متابعات ومراجعات عنها بشكل مستمر للصحافة. في المقابل، نادراً ما نرى لدينا شعراء يمتلكون ثقافة تشكيلية أو ثقافة موسيقية بمعناها الجاد؛ قد تكون موجودة ولكن بمستوىً شحيح. أنت ما مدى حضور التشكيل بأدواته وتقنياته، واللوحة بروحها لديك كشاعرة؟

فيء: قبل الإجابة، دعني أشرح كيف تكونت علاقتي بالتشكيل. منذ وجودي بالعراق، كانت لدي اهتمامات تشكيلية. بداية باللوحات العالمية المطبوعة على صفحات التقاويم السنوية التي كانت تطبع في فترة الثمانيات والتسعينيات، كنت أعلقها دائماً بغرفتي؛ وكذلك بدار المأمون – على ما أعتقد- ومنشوراتها الجميلة عن تاريخ الفن بمختلف مدارسه. كان والدي يقتنيها وكنت دائمة التصفح والقراءة لها. من هنا بدأت تتكون علاقتي بالتشكيل. لاحقاً عند قدومي للندن، هذه المدينة العظيمة، – حيث الدخول لمتاحفها بالمجان، وحضور معظم المعارض أيضاً بالمجان – كان لدي فائض من الوقت لعدة سنوات؛ بسبب تعقيدات الحصول على الإقامة. كانت هذه المتاحف والمعارض ملاذي لقضاء الوقت، وأنا بطبيعتي لا أمرّ على الأشياء بنظرة عجلى؛ لذا بقيت أبحث عن تاريخ والفن والفنانين، وعن اللوحات، وأدرسها دراسة متأنية؛ لا أنظر إليها نظرة عابرة. بعد حضور لمعرض تلو آخر، راكمت مخزوناً من التذوق والمعرفة. هذا بالإضافة إلى متابعتي للأفلام الوثائقية الخاصة بالفنون، التي أدمنتها، فلا أتصور أن ينقضي يوم دون مشاهدة ساعة على الأقل. تتميز هذه الأفلام الوثقائية بثرائها، التي ربما تغنيك عن عدة كتب. بالنتيجة مع مرور الأيام يكبر مخزونك – دون وعي منك – بشكل هائل. أنا لا أتخيل نفسي بدون تشكيل أو بدون متحف أو معرض. وللمفارقة في لندن، عرفت عن فن العراق وتاريخ العراق أكثر مما كنت أعرفه بالعراق نفسه. على سبيل المثال، قبل سنتين، أقيم معرض عن استرجاع تركة آشور بانيبال وإبرازه بمختلف الأشكال: بالقطع الأثرية المعروضة، بالمحاضرات وغيرها، لم يترك القائمون على المعرض شيئاً بإمكانهم تقديمه للمتلقي لم يقوموا به، بحيث ذُهلت حد الوجوم أمام هذا الجهد العظيم. هذه المدينة تقدم كل لشيء لكل لشخص: تقدم الفن لمن يرده، وتقدم الأدب واللهو والموسيقى؛ كل ذلك متاح. هكذا بدأت علاقتي بالتشكيل وامتدت إلى الآن، وتخللها دورة تمهيدية لما قبل الدراسة الأكاديمية لدراسة للفن وتاريخه مدتها ستة أشهر، لكن للأسف لم أستطع إكماله بسبب بعض الظروف العائلية. حالياً، أقوم بإعادة الدراسة، حيث قمت باقتناء دورات تشمل تاريخ الفن كله، منذ بداية الإنسان برسمه على جدران الكهوف، إلى ثورات ما بعد الحداثوية؛ وهذه الظروف التي نمر بها بسبب أزمة فيروس كورونا أعطتنا فرصة جميلة كي ندرسها بعمق.

أما كيف أثر ذلك في الشعر لديّ، فقد تتجلى في الحساسية التي يمنحني إياها التشكيل؛ الحساسية العالية للون والأشكال والأشياء عموماً. أنا لا أستطيع أن أمر على شيء دون أرى الفن فيه. هذه الحساسية تنعكس وتنمو في الشعر أيضاً.

علي: الكتابة عن الأماكن عالم واسع جداً، بتنوعها الجغرافي البيئي الطبيعي، سواء داخل العراق أو خارجه. هذا التنوع ربما لم يتم استثماره حتى الآن من قبل الشعراء؛ بحيث عراقياً، أرى أن هذا التنوع المختلف والغني للأمكنة لا يتناسب مع الشعر الذي تناول البيئة وعلاقة الإنسان بالأرض والمكان؟

فيء: نعم لدينا تنوع جغرافي، كل مكان له سمته الخاصة: كل ريف وكل مدينة وكل ..، مثلاً تابعت حواراً مع الأستاذ طالب عبد العزيز ضمن فعاليات الرافدين، ودهشت للغاية من علاقته بـ”أبي الخصيب” وأحببت هذه العلاقة كثيراً ورأيت مدى تماهيه مع مكانه؛ كان أشبه بموسوعة مكانية. نحن نتفقد لمثل هذا الانتماء للمكان.

علي: فعلاً نحن نتفقد لذلك، للأسف – مع وجود هذه البيئات العظيمة المذهلة – لازال الكاتب يحصر نفسه في دورانه حول الهواجس بينه وبين نفسه، والانعكاسات العاطفية الوجدانية، أو نظرته للمجتمع والواقع السياسي، مع عدم القدرة على مقاربة الحقيقة من أكثر من وجه.

فيء: هناك أشخاص يعيشون في راحة، متخففون من الهم الإنساني العادي، مطمئنون مادياً وحياتياً، مثلاً هناك شاعر سويدي له ستة دواوين جميعها تدور حول حياة وردة؛ يتابعها كيف تنمو وتتفتح وتذبل. نحن لا زلنا ندور حول همومنا الشخصية، والإنسان من حقه ذلك، فهو كائن ضعيف لا يمكن عزله عن همه. عندما يشعر بالجوع لن يملك القدرة على النظر إلى شجرة أو إلى سهل أو نهر.

علي: هذه الأيام تمر ذكرى رحيل الشاعر العراقي فوزي كريم، هذا الاسم المختلف والفارق في تجربتنا ويمثل نموذجاً، لما تطرقنا لها سابقاً، للشاعر الذي يستقي تجربته من الكثير من الروافد، ومن ضمنها التشكيل والموسيقى، إضافة إلى علاقته مع البيئة والمكان؛ سواء من ذاكرته لأماكن بغدادية أو لندن لاحقاً بعد خروجه من العراق. أنت ربطتك صداقة مميزة مع فوزي كريم. كيف كنت ترين فوزي الإنسان، في حين البعض لم ير منه إلا الكاتب والمثقف.

فيء: في فترة بسيطة فقدتُ عدداً من الأصدقاء الأعزاء. في العام الماضي، فقدت علي الشوك وهو بمثابة أب لي، لا يمر أسبوع أو عشرة أيام بالكثير إلا أزوره، لنتحادث سوياً. بعدها بفترة بسيطة، فقدتُ فوزي، وهو من القلائل الذين أرتبط معهم بعلاقة شخصية في لندن. له تأثير قوي عليّ: في التشكيل والموسيقى والشعر وترجمته؛ كشخصية وكحضور إنساني وكشاعر ومثقف. أنا قرأت كل كتبه النثرية، لكن بالنسبة لشعره لم أقرأه كله من ألفه إلى يائه، وربما لم أقرأ الكثير منه؛ فاستغربت لذلك، وتساءلت: هل استغنيت عن شعر فوزي بحضوره المادي الجسدي؟!، ربما، لست أدري. فقدناه مبكراً وأنا فقدته إنسانياً وفقدي له كان فقداً روحياً. إلى الآن، لا أتخيل غيابه، لدرجة أهم بمهاتفته ناسية أنه لم يعد موجوداً. تأثيره علي كان قوياً جعلني لا أرتضي السطح والقشر، سواء في التشكيل أو الموسيقى أو الشعر أو الترجمة، ويدفع دائماً للدخول نحو العمق. كنا نترافق لحضور الحفلات الموسيقية وللمعارض، والمتحف ونخوض في مواضيع كثيرة؛ في كل شيء: الفني والثقافي والإنساني والشخصي.

علي: بالنسبة لي وهذه شهادة، أذكرها هنا، وربما لبعض جيل شعراء ما بعد 2003، كنا مندفعين نأخذ الحياة الأدبية بزهو، تحت سطوة الأسماء العربية ذات التجارب الكبيرة بسحرها التي استولى علينا بشكل كامل لدرجة أسبغنا عليها قدسية، دون الجرأة على الغوص تحت جلد الفكرة. هذه الأسماء والتجارب كانت محرضة على الشك والسؤال، لكنها في الوقت ذاته خلقت قوانينها ومذاهبها وطرقها الأدبية الخاصة؛ تُدخِل/ تُخرِج من وإلى الشعر من يتوافق /لا يتوافق مع توصيفها له. كان فوزي يحذر دوماً من الوقوع تحت هذه السطوة، ويكرر مهما كنت غضاً عليك بالبحث والسؤال مهما كان من تقابله كبيراً وله وما له من التجارب.

فيء: حتى في القصيدة التي يكتبها، كان فوزي شكاكاً. كان يسأل ويتسائل، ولا يخجل من السؤال أبداً. حتى في الأحاديث البسيطة يطرح الأسئلة حول كل شيء بما فيها تلك التي كنا نظن أنه مسلمات كالمفردات والمصطلحات. ربما ذلك ما ولّد عندي الخوف من بعض المسميات: “شاعر” و”ناقد”، هذه المفردات مخيفة، قد أكتب نصاً جميلاً؛ فهل سأكون “شاعراً” على الدوام، قد لا أكون قادرة على ذلك.

![]()